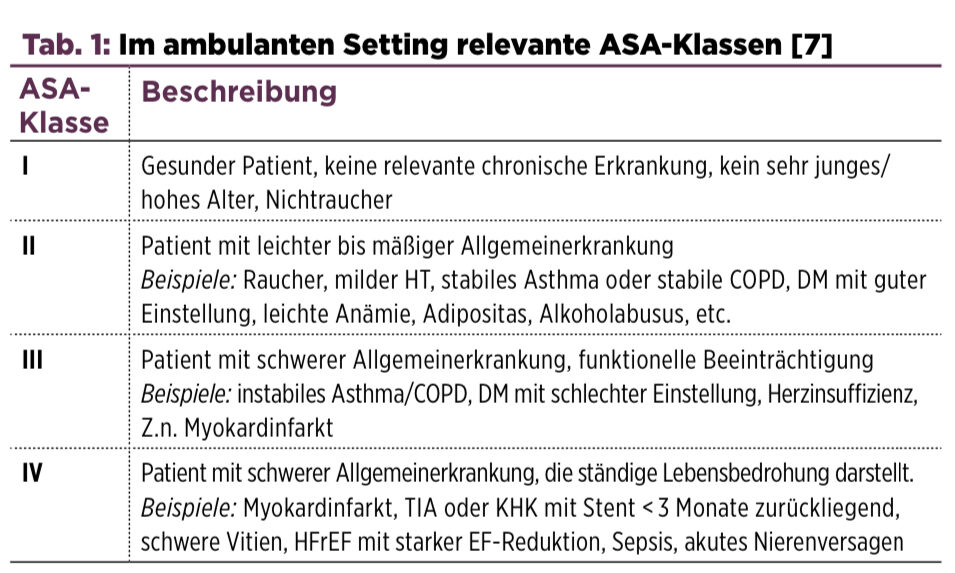

Tab. 1

Welche Laborparameter wann bestimmen?

Kalium, Natrium und Kreatinin sollten bei bekannter Nieren- oder Herzinsuffizienz bestimmt werden, auch Dauermedikamente müssen als Indikatoren bedacht werden: Aldosteronantagonisten, Angiotensin-Rezeptorblocker, ACE-Hemmer und Diuretika seien als Hautpvertreter genannt.

Dagegen spielt der Eingriff selbst im ambulanten Setting eher keine Rolle, werden doch große Operationen mit perioperativer Volumenrestriktion ausschließlich stationär durchgeführt.

Bei bekannter Lebererkrankung sollte eine Bestimmung zumindest von GGT und GPT erfolgen (nach Situation individuell zu erweitern). Bei Verdacht auf Virushepatitis oder Kontaktstatus zu einem Erkrankten folgt eine Hepatitis-Serologie.

Nur bei großen Eingriffen (wiederum eher im stationären Umfeld zu verorten) kann bei schlechtem Ernährungsstatus die Albuminbestimmung erwogen werden, um so im Vorfeld durch Ernährungsmaßnahmen z.B. Wundheilungsstörungen entgegenzuwirken [4].

Ein kleines Blutbild sollte bei klinischem Verdacht oder anamnestischen Hinweisen auf eine Anämie auf der Agenda stehen, immer aber vor Eingriffen mit hohem Blutungsrisiko sowie bei Herz-, Nierensuffizienz oder Bluterkrankungen. Bei Screening ohne Beachtung dieser Faktoren führen die Werte dagegen oft in die Irre – jede 100. Bestimmung zeigt pathologische Leukozytenzahlen ohne Einfluss auf das OP-Outcome zu haben! [3], [5].

Entzündungsparameter (CRP, BKS) finden bei jeglichem klinischen Verdacht auf eine Infektion, insbesondere aber auch vor geplanter Einbringung von Fremdmaterial (Endoprothesen, etc.) Anwendung. [3], [5]

Die größte Kontroverse stellen die Gerinnungsparameter dar, werden doch INR/PTT von der Masse der Operateure als obligat vor einem Eingriff angesehen. Dabei ist leitliniengerecht eine Bestimmung lediglich bei Einnahme von Vitamin-K-Antagonisten oder bei klinischem Verdacht einer Gerinnungsstörung sinnvoll.

Für ein Screening eignen sich diese Parameter nicht. So geht die häufigste angeborene Gerinnungsstörung, das Von-Willebrand-Jürgens-Syndrom (Prävalenz 1:200-300), mit normaler INR/PTT einher und auch die häufigsten erworbenen Störungen durch Medikamenteneinnahme beeinflussen die Parameter nicht (Thrombozytenaggregationshemmer, SSRI) oder machen sie gar unverwertbar (NOAK).

Ein gangbarer Weg zum präoperativen Ausschluss oder Nachweis einer Gerinnungsstörung mit hoher Trefferquote besteht in einer standardisierten Gerinnungsanamnese, die Bestandteil jeder Operationsvorbereitung sein sollte [7].

Technische Untersuchungen – nur bei begründetem Verdacht

Wenn mehr als ein kardiovaskulärer Risikofaktor vorhanden ist oder bereits eine kardiale Vorgeschichte besteht (Rhythmusstörungen, Herzinsuffizienz, AICD, etc.) sollte ein EKG geschrieben werden, desgleichen auch bei Eingriffen mit hohem kardialem Risiko.

Eine Röntgenaufnahme ist selten zu begründen, etwa bei Verdachtsmomenten einer neuen pulmonalen Erkrankung im Rahmen der körperlichen Untersuchung (Hinweis auf Pleuraerguss, Rasselgeräusche, etc.) oder z.B. zur notwendigen Klärung einer Trachealverlegung durch eine Struma.

Bereits 1979 wurde belegt, dass eine präoperative Röntgenaufnahme weder Operation noch Anästhesiemaßnahmen beeinflusst [6], weiter sehen auch die Fachgesellschaften keine grundsätzliche Rechtfertigung zur Durchführung ab einer bestimmten Altersgrenze mehr [3].

Spirometrien stellen eher eine Ausnahme des präoperativen Diagnostikrepertoires dar und sind lediglich bei klinischem Verdacht auf eine neu aufgetretene Erkrankung oder bei großen Oberbaucheingriffen (kein Thema im ambulanten Setting) empfehlenswert.

Der präoperative Bericht

Die ohnehin im Arztinformationssystem dokumentierten Anamnesedaten (inkl. ASA-Score, Belastbarkeit in MET, Vordiagnosen, Allergien), klinischen und technischen Befunde, sowie Laborwerte werden zu einem Bericht zusammengefügt und dem Patienten einschließlich Medikationsplan mitgegeben (Textbausteine und Makros lassen diese ohne spürbaren Mehraufwand meist leicht zu).

Hiermit steht dem Operateur eine belastbare Aussage zur individuellen Risikosituation zur Verfügung und der Hausarzt präsentiert sich einmal mehr als kompetenter Facharzt auf seinem Gebiet!

Mögliche Interessenskonflikte:

Mitglied der VV der Bezirksärztekammer Nordwürttemberg, Landesdelegierter des Hausärzteverbandes BW, stv. Koordinator einer Notfallpraxis, entgeltliche Dozententätigkeit bei Hausärzteverband und IhF.

Literatur:

- Chung F, Yuan H, Yin L et al (2009) Elimination of preoperative testing in ambulatory surgery. Anesth Analg 108:487–475

- Dzankic S, Pastor D, Gonzalez C, Leung JM: The prevalence and predictive value of abnormal preoperative laboratory tests in elderly surgical patients. Anesth Analg 2001; 93: 301–8.

- Präoperative Evaluation erwachsener Patienten vor elektiven, nicht herz-thoraxchirurgischen Eingriffen. Gemeinsame Empfehlung der DGAI, DGCH und DGIM. Anästh Intensivmed 2017;58:349-364.

- Spinelli A, Allocca M, Jovani M et al (2014) Review article: optimal preparation for surgery in Crohn’s disease. Aliment Pharmacol Ther 40:1009–1022

- Munro J, Booth A, Nicholl J (1997) Routine preoperative testing: a systematic review of the evidence. Health Technol Assess 1:1–62

- Royal College of Radiologists (1979) Preoperative chest radiology. National study by the Royal College of Radiologists. Lancet 2:83–86

- American Society of Anesthesiologists: ASA Physical Status Classification System

- Hackett NJ, De Oliveira GS, Jain UK et al (2015) ASA class is a reliable independent predictor of medical complications andmortalityfollowing surgery. Int JSurg18:184–190

- Kelm M et al: Pocket-Leitlinie: Präoperative kardiale Risikoeinschätzung und perioperatives kardiales Management bei nichtkardialen chirurgischen Eingriffen. DGK-Pocketleitlinien.