© RKI

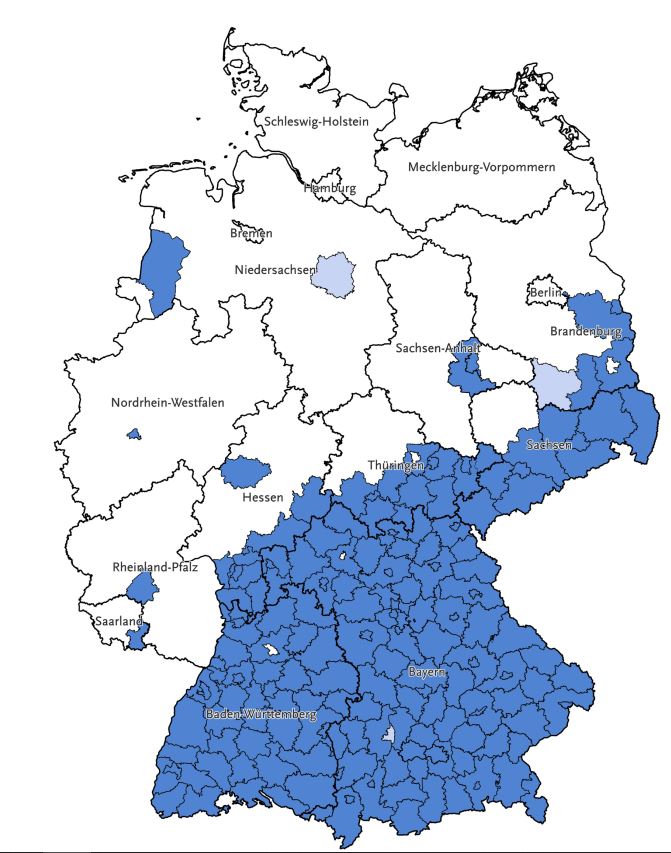

© RKIFSME-Risikogebiete in Deutschland, hellblau: Kreise, die 2025 zum Risikogebiet ausgewiesen wurden.

Hohenheim. Ende Februar hat das Robert Koch-Institut (RKI) drei neue FSME-Risikogebiete ausgewiesen (siehe Artikel “In Bayern, Niedersachsen, Brandenburg: RKI deklariert 3 neue FSME-Risikogebiete“). Damit ist die Karte im Süden nun fast vollständig blau gefärbt, in Bayern und Baden-Württemberg gibt es lediglich drei Regionen, die nicht als FSME-Risikogebiete eingestuft sind [1], (s. Abb. links).

„Allerdings werden über diese Karten Informationen transportiert, die auch in der Ärzteschaft bisweilen falsch interpretiert werden“, so Prof. Gerhard Dobler bei einer Veranstaltung der Universität Hohenheim. Dobler ist Leiter des Nationalen Konsiliarlabors für FSME am Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr in München.

In einigen Fällen werde die Risikokarte beispielsweise so gedeutet, dass es in den weiß dargestellten Nicht-Risikogebieten auch keine FSME-Fälle gibt. „Das ist falsch“, betonte Dobler. „Auch in diesen Regionen kommen FSME-Fälle vor, die Inzidenzen liegen allerdings unter der vom RKI festgelegten Grenze.“

Merke: Das RKI definiert eine Region als FSME-Risikogebiet, wenn die Zahl der übermittelten FSME-Erkrankungen in mindestens einem Fünfjahreszeitraum zwischen 2002 und 2024 signifikant höher liegt als die bei einer Inzidenz von eine Erkrankung pro 100.000 Einwohner erwartete Fallzahl. Insgesamt traten von 2002 bis 2024 226 FSME-Fälle außerhalb der im Jahr 2024 ausgewiesenen Risikogebiete auf, davon ganze 38 im Jahr 2024 [1].

Dobler berichtete von Ärztinnen und Ärzten in Regionen, die laut RKI nicht als Risikogebiete definiert sind, und die daher auch keine FSME-Diagnostik machen, „weil es ja keine FSME-Fälle gibt. Und das stimmt nicht.“ Er plädierte dafür, die Regionen eher in Niedrig- und Hochrisikogebiete einzuteilen. Denn grundsätzlich bestehe in ganz Deutschland das Risiko, sich mit dem FSME-Virus zu infizieren. „Ich würde daher auch zu einer Impfempfehlung für ganz Deutschland raten, wenn Menschen zeckenexponiert sind, und nicht nur in Risikogebieten“, so der Virologe.

FSME-Virus breitet sich von Ost nach West aus

Eine weitere Fehlinterpretation: „Manchmal wird die Risikokarte so ausgelegt, dass es im Norden weniger Zecken gibt als im Süden, weil es hier ja weniger FSME-Fälle gibt“, fügte Prof. Ute Mackenstedt von der Universität Hohenheim hinzu. „Auch das ist falsch, wir haben bei Untersuchungen im Norden teilweise mehr Zecken gefunden als im Süden.“

Allerdings sei das FSME-Virus vor allem in Zeckenpopulationen im Süden endemisch, und zwar häufig in kleinflächigen Naturherden. „Das müssen nicht mal ländliche Gebiete sein“, erklärte Mackenstedt. „Der älteste bekannte FSME-Herd liegt direkt in Stuttgart, mitten in der Großstadt.“

Auch 2024 entfielen rund 80 Prozent der FSME-Fälle auf Süddeutschland. Das ändert sich allerdings gerade, wenn auch langsam. Dobler: „Wir sehen, dass das FSME-Virus von Osten nach Westen wandert. In Deutschland gibt es zunehmende Fallzahlen im Westen, in Belgien und den Niederlanden erste FSME-Erkrankungen. Ich gehe davon aus, dass wir in 20 Jahren im Saarland eine ähnliche FSME-Situation haben wie in Süddeutschland.“

Zecken bereits ab 5°C aktiv

Die jährlichen FSME-Fallzahlen seit Beginn der Meldepflicht im Jahr 2001 schwanken stark zwischen 195 (2012) und 718 (2020), der Median liegt bei 352 Erkrankungen. Einfluss haben dabei klimatische und ökologische Faktoren, die die Aktivität und den Lebenszyklus der Zecken sowie die Populationen der Wirtstiere bestimmen. Schon seit vielen Jahren zeigt sich jedoch eine Zunahme der FSME-Fälle – seit 2017 steigen die Fallzahlen kontinuierlich an.

Dobler machte dies anhand eines Zahlenbeispiels deutlich: „Bei den FSME-Fallzahlen ist seit einigen Jahren ein 2-Jahres-Zyklus erkennbar, auf ein Jahr mit vielen FSME-Erkrankungen folgt ein Jahr mit wenig FSME-Fällen. 2023 war nach diesem Rhythmus zwar ein ‚schwächeres‘ Jahr mit 475 gemeldeten FSME-Erkrankungen. Aber: Im Vergleich mit den Fallzahlen aus den Jahren 2001 bis 2015 war das ‚schwache‘ Jahr 2023 ein sehr starkes Jahr.“

Ein Grund ist der Klimawandel, der dazu führt, dass Zecken auch in Wintermonaten aktiv sind. „Die Tiere sind bereits ab fünf Grad Celsius aktiv“, so Mackenstedt. Außerdem tragen die milden Temperaturen dazu bei, dass immer mehr Zecken den Winter überleben: „Temperaturen bis zu -7 Grad können sie problemlos für einige Tage aushalten.“ FSME-Infektionen sind daher kein Phänomen des Frühjahrs und Sommers (mit einem kleineren Peak im Herbst), sondern können über das ganze Jahr hinweg auftreten. „Auch das sollten Ärztinnen und Ärzte im Blick haben“, betonte Dobler.

Fazit

- Die FSME-Karte des RKI teilt Deutschland in Risiko- und Nicht-Risikogebiete ein. Allerdings gibt es auch in Nicht-Risikogebieten FSME-Fälle, die Inzidenz liegt aber unter einem vom RKI festgelegten Wert. Prinzipiell besteht in ganz Deutschland das Risiko, an FSME zu erkranken.

- Auch in Nicht-Risikogebieten ist es daher wichtig, bei den entsprechenden Symptomen an FSME zu denken und die entsprechende Diagnostik zu veranlassen.

- Der Klimawandel und milde Winter führen dazu, dass Zecken auch in den Wintermonaten aktiv sind. FSME sollte daher das ganze Jahr über im Blick behalten werden.

- Viele FSME-Fälle könnten laut RKI durch eine Steigerung der Impfquoten verhindert werden. 2024 waren 98 Prozent der FSME-Patienten nicht oder unzureichend geimpft.

Quelle: 1. Epid Bull 9/25