Wenn Patienten mit Vorhofflimmern in einer Klinik oder z. B. in einer kardiologischen Praxis neu auf ein orales Antikoagulans eingestellt werden, kommen sie immer häufiger mit einem NOAK zum Hausarzt zurück. DEGAM und AkdÄ empfehlen nach wie vor als Standard die Gabe eines Vitamin-K-Antagonisten (VKA). Was soll der Hausarzt in dieser Situation tun – das NOAK weitergeben oder auf einen VKA umstellen?

Wagner: Ich spreche die Patienten darauf an und erkläre ihnen, warum ich einen VKA in den meisten Fällen für die bessere Alternative halte. Mein Ziel ist es, mit den Patienten im Sinn des Shared-Decision-Making zu einer gemeinsam getragenen Entscheidung zu kommen.

Was spricht Ihrer Ansicht nach für VKA?

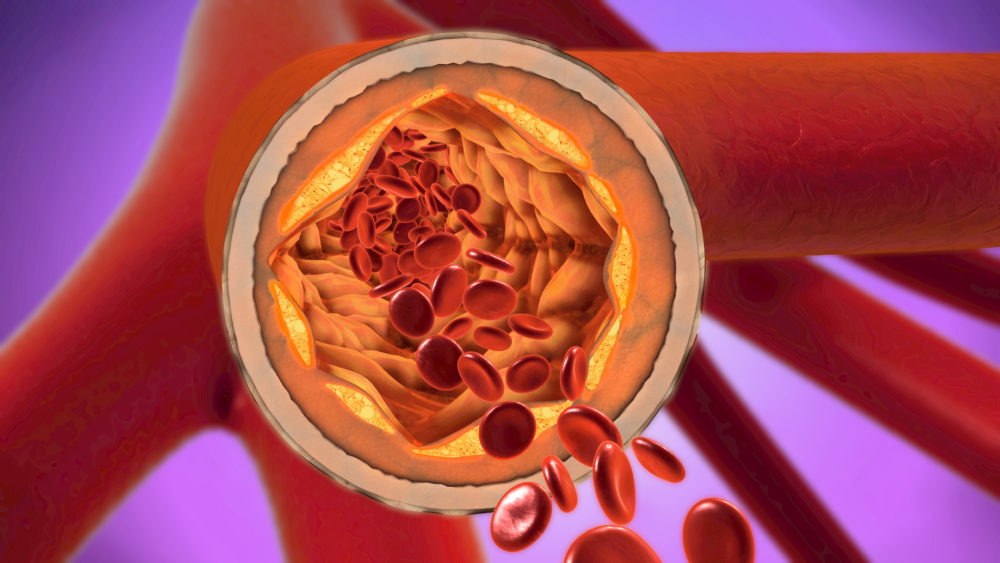

Wagner: Antikoagulation bei Vorhofflimmern ist in der Regel eine auf Dauer angelegte Medikation. Man muss daher bei der Auswahl des Wirkstoffs berücksichtigen, dass die Patienten den Gerinnungshemmer auch noch im höheren Alter einnehmen werden.

Allgemein lässt aber mit dem Alter die Nierenfunktion nach und die Zahl der verordneten Medikamente wächst. Beides spricht für einen VKA, denn hier spielt die Nierenfunktion eine untergeordnete Rolle und etwa auftretende Interaktionen lassen sich anhand der gemessenen INR-Werte zuverlässig erkennen und durch Dosisanpassung kompensieren.

Die Liste der Interaktionen zwischen NOAK und wichtigen, im Alter häufig verordneten Medikamenten wird immer länger. Ob es zu einer relevanten Interaktion kommt, kann man im Routinelabor aber nicht feststellen. Dazu kommt, dass wir – anders als bei den VKA – aus den Zulassungsstudien der NOAK nur wenig Daten über den Einsatz im höheren Alter, bei Multimorbidität und Multimedikation haben.

Ist nicht gerade die Tatsache, dass unter NOAK keine Gerinnungskontrollen nötig sind, für ältere Menschen ein Vorteil?

Wagner: Das ist nur bei vordergründiger Betrachtung so, wenn man nur den Komfort im Blick hat. Sieht man die Zulassungsstudien genau an, waren die neuen Wirkstoffe dem jeweiligen Vergleichsarm mit einem VKA vor allem deswegen nicht unterlegen, weil die Qualität der INR-Einstellung nicht den geforderten Standards entsprach.

Stellt man Patienten unter einem VKA dagegen so ein, dass ihr INR-Wert bei mindestens 70 Prozent der Messungen im therapeutischen Bereich liegt, sind sie besser vor Schlaganfällen und hämorrhagischen Komplikationen geschützt als unter NOAK.

Unser Ziel als Hausärzte ist daher eine VKA-Therapie mit optimaler INR-Führung. Ferner sollten möglichst viele Patienten in das INR-Selbstmonitoring eingewiesen werden, weil das die Einstellung nachweislich verbessert. Patienten mit INR-Selbstmessung waren in den NOAK-Zulassungsstudien gar nicht vertreten.

Wie steht es mit der Therapieadhärenz unter VKA im Vergleich zu NOAK?

Wagner: Wir sollten uns nichts vormachen: Auch Patienten mit lebensbedrohlichen Herz-Kreislauf-Erkrankungen nehmen nur einen Teil der verordneten Medikamente. Die Therapietreue liegt so etwa bei 50 Prozent. Man muss davon ausgehen, dass dies auch für NOAK gilt. Ob ein Patient sein NOAK wie verordnet nimmt, können wir nicht kontrollieren.

Beim VKA dagegen sieht man bei der Kontrolluntersuchung den Abfall des INR-Werts, wenn der Patient seine Tablette nicht eingenommen hat. Diese Patienten können wir ansprechen und ihnen erklären, wie wichtig Therapie-treue für sie ist. Zahlen zur Adhärenz gegenüber NOAK unter Praxisbedingungen gibt es für Deutschland nicht. Wir müssen davon ausgehen, dass Nonadhärenz die Schlaganfallrate erhöht. Das Thema Adhärenz ist daher meiner Meinung ein weiteres wichtiges Argument zugunsten der VKA.

Wie aufwendig ist die Umstellung von einem NOAK auf einen VKA in der Praxis?

Wagner: Das ist kein großer Aufwand. In den Fachinformationen zu den einzelnen NOAK ist genau beschrieben, wie man in der Übergangsphase dosiert und ab wann die INR-Messung verlässliche Werte liefert.

Was tun Sie, wenn ein Patient weiter sein NOAK bekommen möchte?

Wagner: Wenn ich den Patienten nicht überzeugen kann, bekommt er sein NOAK weiter. Ich erkläre ihm aber, dass das aus meiner Sicht nur die zweitbeste Lösung ist.

Zwingt nicht das Budget dazu, weiterhin auf VKA zu setzen?

Wagner: Wirtschaftlichkeitsüberlegungen stehen hier meiner Meinung nach im Hintergrund. Es gibt genügend Möglichkeiten, durch Verzicht auf sinnlos teure und zweifelhafte Verordnungen sein Budget zu schonen. Abgesehen davon: Ich argumentiere Patienten gegenüber nie mit dem Budget.

Es gibt immer wieder Patienten, deren INR-Werte unter einem VKA trotz guter Einnahmetreue stark schwanken. Was raten Sie hier?

Wagner: Alle aktuellen Leitlinien empfehlen in diesem Fall die Gabe eines NOAK, denn starke Schwankungen des INR-Werts sind gefährlich. Es gibt allerdings noch keine Studien darüber, ob solche Patienten unter einem NOAK tatsächlich besser abschneiden. Und wenn die Variabilität der INR-Werte doch auf unkorrekter Einnahme beruht hat, bessert sich die Lage unter einem NOAK nicht.

NOAK werden auch bei tiefer Venenthrombose immer häufiger anstelle eines VKA verordnet. Was empfehlen Sie den Kollegen hier?

Wagner: Zunächst einmal sollte immer genau geprüft werden, ob wirklich eine tiefe Venenthrombose vorliegt. Bisweilen werden nämlich erhöhte D-Dimer-Werte behandelt, ohne dass eine Thrombose nachgewiesen ist. Zunehmend wird auch bei Thrombophlebitiden antikoaguliert, wofür es nur eine sehr enge Indikation mit schwacher Evidenz gibt.

Was die Wahl des Wirkstoffs betrifft, muss man berücksichtigen, dass diese Therapie befristet ist, oft auf ein halbes Jahr. Bis die Patienten gut mit einem VKA eingestellt sind und das Prinzip der Therapie verinnerlicht haben, besteht die Indikation schon nicht mehr. Da kann es einfacher sein, ein NOAK zu geben.

Ein Sonderfall sind Patienten mit Vorhofflimmern, die nach einem akuten Koronarsyndrom bzw. einer Intervention mit Katheter/Stent befristet eine Dreifachtherapie aus ASS, Clopidogrel/Prasugrel/Ticagrelor und einem Gerinnungshemmer benötigen.

Wagner: Diese Off-Label-Verordnung eines NOAK im Rahmen dieser Tripletherapie trage ich als Hausarzt nicht mit. Ich schlage diesen Patienten vor, dass ich sie auf einen VKA einstelle. Der Vorteil ist, dass ich den Patienten damit besser führen kann. Wichtig ist, den INR-Wert zuverlässig zwischen 2 und 2,5 zu halten. Viele Patienten sind mit diesem Vorschlag einverstanden. Andernfalls muss der Kardiologe die Medikation verantworten und dann auch die Rezepte ausstellen.

Noch eine Frage zum Ausweiskärtchen, das Patienten unter VKA und NOAK stets bei sich tragen sollten. Was empfehlen Sie den Kollegen hier?

Wagner: Die NOAK-Hersteller geben über ihren Außendienst solche Kärtchen ab. Die sind aber ziemlich banal gehalten und werden der Problematik dieser Medikation nicht gerecht. Ich empfehle die Patientenkärtchen, die man auf der Seite der ESC (www.escardio.org/Guidelines/Recommended-Reading/Heart-Rhythm/Novel-Oral-Anticoagulants-for-Atrial-Fibrillation wo demnächst auch die neue Version in Deutsch heruntergeladen werden kann.

Sie enthalten wie die alten Marcumarpässe alle wichtigen Informationen und signalisieren den Patienten, dass sie ein Medikament nehmen, das verstärkte Aufmerksamkeit und insbesondere regelmäßige Kontrollen der Nierenfunktion erfordert.

Vielen Dank für das Gespräch.