© M. Kähler

© M. KählerProf. Dr. med. Heiner Wedemeyer ist Direktor der Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie, Infektiologie und Endokrinologie an der MHH.

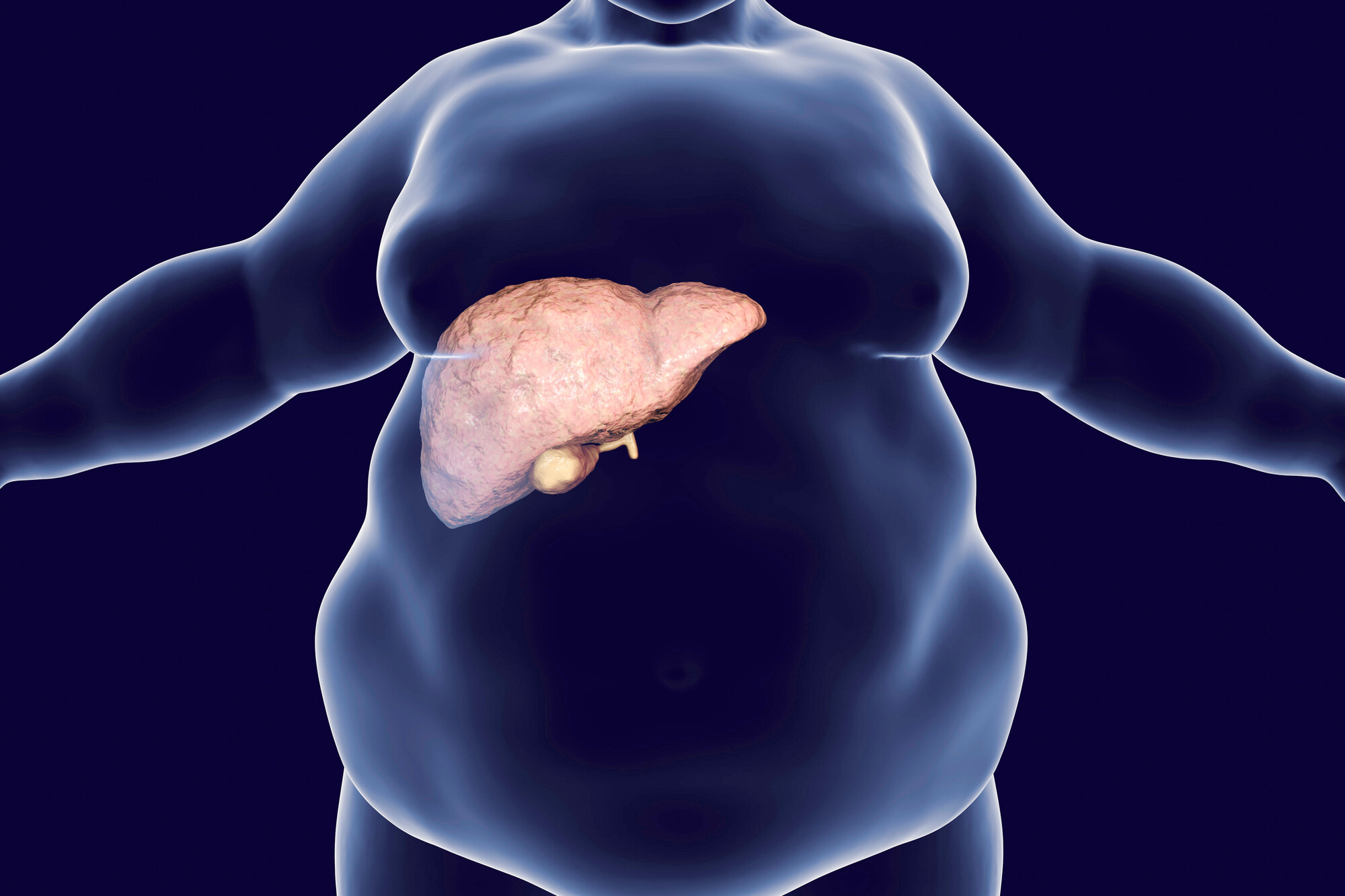

Wedemeyer: Fasst man alle Formen der Fettlebererkrankungen, abgekürzt als SLD, zusammen, sind davon in Deutschland etwa 20 bis 30 Millionen Menschen betroffen. Bei all diesen Patienten sieht man im Ultraschall eine sogenannte helle Leber.

Eine MASLD liegt bei etwa 10 bis 20 Millionen Patienten vor. Bei 4 bis 5 Millionen entwickelt sich aus der MASLD eine mit metabolischer Dysfunktion assoziierte Steatohepatitis (MASH), die wiederum bei etwa 800.000 bis 1 Million Patienten zu Zirrhose und weiter zu hepatozellulärem Karzinom (HCC) fortschreitet.

Das sind bedrohliche Zahlen!

Ja. Bei einer Fettleber dauert es 10 bis 20 Jahre bis zu Zirrhose und HCC. Wenn wir bei Patienten mit heller Leber nicht jetzt handeln, stehen wir bald vor einem gewaltigen gesundheitsökonomischen Problem. Zudem haben sich die Überlebenschancen beim HCC im Gegensatz zu vielen anderen Tumorarten nur wenig verbessert.

Ein weiteres Problem besteht darin, dass bei einer durch Alkohol oder eine Virushepatitis induzierten Zirrhose ein Ultraschall alle sechs Monate genügt, um ein HCC früh zu entdecken. Bei der Steatohepatitis dagegen kann ein HCC auch schon entstehen, wenn noch keine komplette Leberzirrhose vorliegt.

Das heißt: Von den oben genannten 4 bis 5 Millionen Menschen mit MASH sind nicht nur die bis zu 1 Million mit manifester Zirrhose krebsgefährdet, sondern alle. Die kann man aber nicht im Abstand von ein paar Monaten mit einem qualifizierten Ultraschall untersuchen.

Gibt es Biomarker, um hier stratifizieren zu können?

Daran arbeiten wir. Ziel ist eine individualisierte, risikobasierte Überwachung.

Welche Rolle spielt der FIB-4-Index für die Praxis?

Der große Vorteil des FIB-4-Index ist, dass er leicht aus Alter, Alanin-Aminotransferase (ALT), Aspartat-Aminotransferase (AST) und Thrombozytenzahl ermittelt wird, also vier Werten, die man ohnehin erhebt. Zu wünschen ist, dass die Labore den Index gleich mit ausgeben, damit man ihn nicht erst ausrechnen muss.

Welche Grenzwerte gelten für den Index?

Liegt ein Patient unter dem Grenzwert von 1,3 – beziehungsweise 2,0 für über 65-Jährige –, besteht ein niedriges Risiko für eine fortgeschrittene Leberfibrose und man kann sich beruhigt zurücklehnen. Es genügt dann, den Index beispielsweise in zwei Jahren wieder zu ermitteln und den Patienten inzwischen gegebenenfalls Gewichtsreduktion, körperliche Aktivität und weniger Alkohol zu empfehlen.

Jenseits von 1,3 beziehungsweise 2,0 liegt ein großer Graubereich, der bis 2,67 reicht. In diesen Bereich fallen immerhin 10 bis 20 Prozent der Patienten. Wir arbeiten daran, diesen Graubereich durch eine überschaubare Zahl weiterer Laborwerte zu verkleinern und präzisere Aussagen treffen zu können.

Bei Patienten mit Werten über der altersspezifischen Grenze sollte der Wert nach etwa drei Monaten erneut bestimmt werden, um eine vorübergehende Erhöhung – etwa durch eine kurze Zeit zurückliegende Grippe – auszuschließen. Bestätigt sich ein Wert über 1,3 beziehungsweise 2,0, sollte der Befund weiter abgeklärt werden.

Am besten überweist man zu Gastroenterologen beziehungsweise Hepatologen für einen qualifizierten Ultraschall, nach Möglichkeit auch gleich mit Elastographie. Allerdings wird die Elastographie aktuell nicht von den gesetzlichen Kassen übernommen. Bei einem FIB-4 über etwa 3,2 besteht ein sehr hohes Risiko für eine fortgeschrittene Leberfibrose, die dringend bei Spezialisten abgeklärt werden muss.

Welche Symptome verursacht eine Fettleber?

Die Beschwerden sind wie bei allen Lebererkrankungen zunächst sehr unspezifisch. Viele Patienten spüren lange Zeit gar nichts, andere fühlen sich schlapp und müde. Salopp kann man sagen: Müdigkeit ist der Schmerz der Leber.

Kann man die mit Alkohol und die mit Stoffwechselstörungen assoziierten Fettlebererkrankungen immer klar auseinanderhalten?

Nein, bei vielen Patienten liegen gleichzeitig ein metabolisches Risiko, etwa durch starkes Übergewicht und/oder Diabetes, sowie ein schädlicher Alkoholkonsum vor. Dies wird nach der neuen Nomenklatur als MetALD bezeichnet. Für diese Kombination gilt: 1 + 1 ist mehr als 2, denn die Risiken addieren sich nicht, sondern potenzieren sich gegenseitig.

Wie sollte ein Screening auf Fettleber ablaufen?

Bei jeder allgemeinen Gesundheitsuntersuchung sollte der FIB-4-Index errechnet werden. Wir wissen, dass die Fettleber mit einer erhöhten Gesamtmortalität assoziiert ist. Das gilt nicht nur für hepatische Komplikationen, sondern auch für Herzinfarkt und Schlaganfall. Bessert sich die Fettleber, sinken auch diese Risiken. Das ist eine gute Basis, um den Rat zu Lebensstiländerungen zu begründen.

Zum anderen stehen wirksame Medikamente vor der Zulassung beziehungsweise Indikationserweiterung. Der Schilddrüsenhormonagonist Resmetirom ist in den USA schon zugelassen. Er steigert selektiv in der Leber die Fettverbrennung.

Ferner gibt es beeindruckende Studien zur Fettleber mit dem GLP-1-Rezeptoragonisten Semaglutid und dem kombinierten GIP/GLP-1-RA Tirzepatid. Weil Resmetirom und Semaglutid am besten bei Patienten mit Fibrose, aber noch nicht kompletter Zirrhose wirken, ist es so wichtig, diese Patienten durch Screening rechtzeitig zu entdecken.

* In den FIB-4-Index gehen 4 Werte ein: Alter, Thrombozyten (x 1000/µl), AST und ALT (U/l). Im Netz gibt es zahlreiche FIB-4-Rechner. Ein Wert unter 1,3 (ab 65 Jahren bis zu 2,0) gilt als ungefährlich, ein Wert zwischen 1,3 beziehungsweise 2 und 2,67 als Grenzbereich. Vor allem bei Werten darüber besteht unmittelbarer Bedarf für eine genaue Abklärung.

** SLD steht allgemein für Steatotic Liver Disease (SLD). Das schließt alle Fettlebererkrankungen unabhängig von ihrer Ursache ein.

Die nicht alkoholische Fettlebererkrankung, etwa bei Übergewicht oder Diabetes, wird nun nicht mehr als NAFLD, sondern als Metabolic Dysfunction-Associated Steatotic Liver Disease (MASLD) bezeichnet. ALD steht für Alcohol-Related Liver Disease. Neu ist die Kategorie MetALD, wenn Patienten Kriterien sowohl der MASLD als auch der ALD erfüllen.

Für die Fettleber unbekannter Ursache (kein Alkohol, keine metabolischen Faktoren) wurde der Begriff Cryptogenic SLD eingeführt.

Die nicht alkoholische Steatohepatitis (früher NASH) heißt nun MASH: Metabolic Dysfunction-Associated Steatohepatitis.