Diabetestherapie mit dem Endoskop

Eine neue vielversprechende Option für die Therapie des Typ-2-Diabetes ist die Re-Cellularization via Electroporisation Therapy (ReCET). Dabei wird die Duodenalschleimhaut abgetragen, wodurch die Insulinsensitivität verbessert wird. Der genaue Mechanismus dieses Verfahrens ist noch nicht erforscht. Das Verfahren wurde im Rahmen einer Studie in Kombination mit Semaglutid bei 14 insulinpflichtigen Typ-2-Diabetikern untersucht.

Nach der ReCET, die unter einer tiefen Sedierung durchgeführt wurde, erfolgte eine zweiwöchige Flüssigdiät. Anschließend wurde eine Therapie mit Semaglutid eingeleitet, wobei das Medikament schrittweise auf 1 mg/Woche hochtitriert wurde. 12 von 14 Patienten (86 Prozent) benötigten nach 6 und 12 Monaten kein Insulin mehr. Dieser Effekt blieb auch nach 24 Monaten erhalten.

Bei allen Patienten blieb der HbA1c-Wert stabil unter 7,5 Prozent. Die Maximaldosis von Semaglutid wurde von 93 Prozent der Patienten gut vertragen. Nur bei einem Patienten wurde die Maximaldosis wegen Übelkeit nicht erreicht. Schwerwiegende Nebenwirkungen im Rahmen des ReCET-Verfahrens wurden nicht beobachtet. Jetzt wird das Verfahren im Rahmen einer randomisierten Studie mit einem Scheinverfahren verglichen (Celine Busch, Amsterdam).

Malignome auf dem Vormarsch

In den letzten zehn Jahren hat die Inzidenz der gastroenterologischen Malignome in Europa um 26 Prozent zugenommen. Beim kolorektalen Karzinom sind es 33 Prozent und die Mortalität des kolorektalen Karzinoms stieg um 19 Prozent. Ein Drittel aller Krebs-assoziierten Todesfälle geht auf das Konto von gastrointestinalen Malignomen (Harald Hofer, Wien).

Adipositas-Therapie mit Nanopartikeln

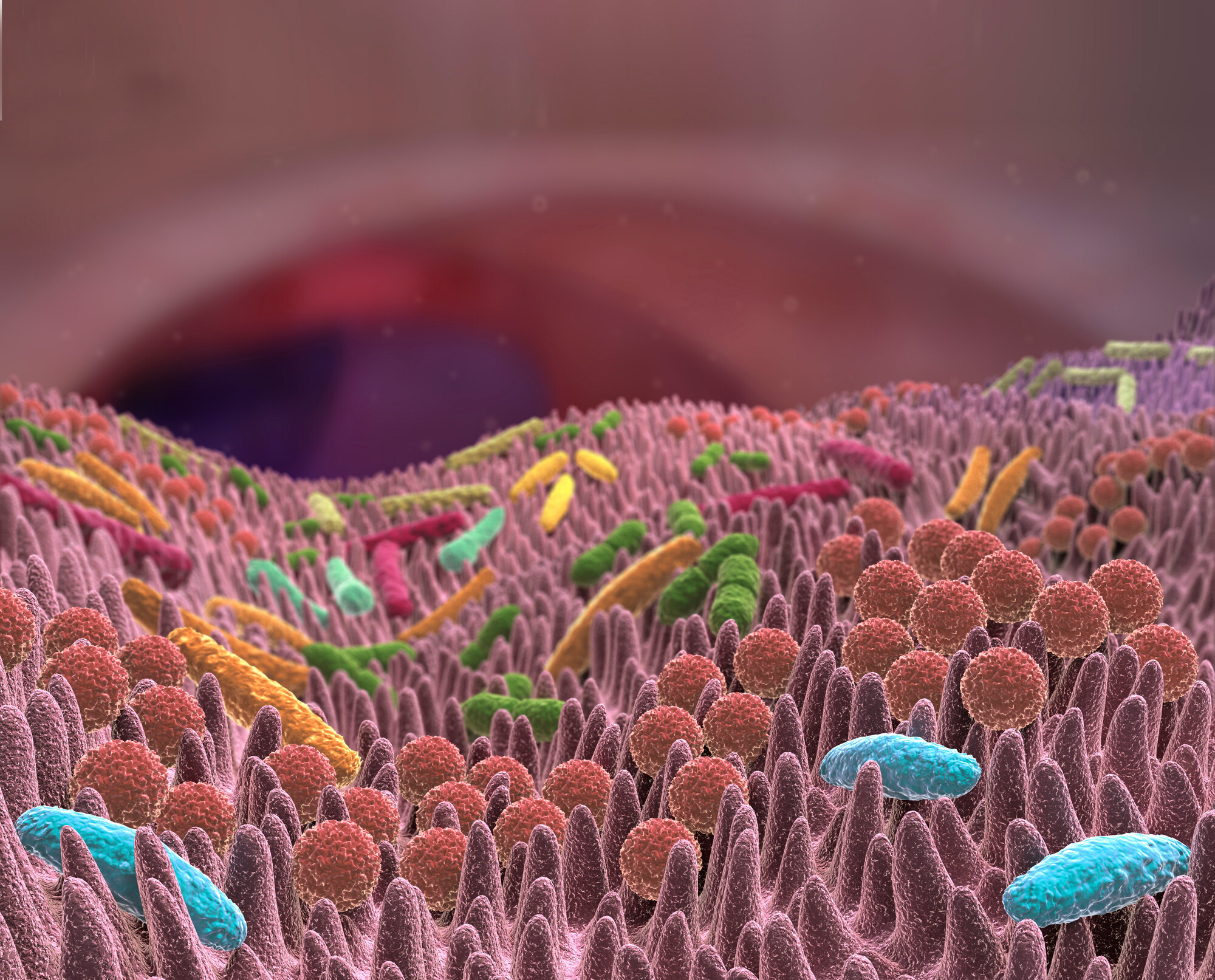

Ein neuer Therapieansatz für die Adipositas ist die Hemmung der Feattabsorption im Dünndarm mit einer Kombination aus therapeutischer RNA und Nanopartikeln.

Dabei werden die Nanopartikel mit einer small interfering RNA beladen. Das in den Partikeln enthaltene Chitosan ist positiv geladen und lagert sich gezielt an die Mukosazellen des Dünndarms an. Dadurch wird die Expression eines für die Fett-absorption wichtigen Enzyms (SOAT2) gehemmt. Dies wiederum führt dazu, dass der Abbau eines Fettsäuretransporters in den Enterozyten induziert wird. In tierexperimentellen Studien konnte mit diesem Verfahren bei Mäusen eine Adipositas verhindert werden (W. Shao, Shanghai).

Mikrobiom und Darmkrebs

Bei der Manifestation und Progression eines kolorektalen Karzinoms werden verschiedene ätiologische Faktoren diskutiert. Dazu gehören neben der Ernährung und den Genen auch chronischer Stress und das Darmmikrobiom. In einer tierexperimentellen Studie wurden Zusammenhänge zwischen chronischem Stress und dem Mikrobiom untersucht. Dabei geht es darum, ob und wie der Stress über ein verändertes Mikrobiom den Verlauf der Krebserkrankung beeinflussen kann und ob darin ein Potenzial für die Prävention und die Therapie des kolorektalen Karzinoms liegen könnte.

Im Rahmen dieser Studie erhielten die Mäuse einen antibiotischen Cocktail, um die körpereigene Darmflora zu eradizieren und anschließend eine fäkale Mikrobiom-Transplantation. Es zeigte sich, dass chronischer Stress nicht nur das Tumorwachstum induzieren sondern auch das Mikrobiom ungünstig beeinflussen kann, d.h. es kommt zu einer Abnahme von Lactobacillus genus.

Gerade dieser Keim spielt aber eine wichtige Rolle bei der Immunreaktion gegen den Darmkrebs. Man muss annehmen, dass die Stress-assoziierte Progression des Tumors über Veränderungen des Mikrobioms vermittelt wird (Qing Li, Peking).

Auch fanden sich in einer klinischen Studie bei Patienten mit kolorektalen prämalignen Polypen signifikante Veränderungen im Mikrobiom, die dafürsprechen, dass eine kausale Beziehung zwischen der Darmflora und dem kolorektalen Karzinom bestehen könnte. Vermehrt fand sich bei den Patienten mit den Polypen das Bakterium Bacteroides fragilis.

Dieses Bakterium bildet ein Toxin, was eine chronische Entzündung im Darm auslöst. Und eine chronische Entzündung ist der Nährboden für neoplastische Veränderungen (Ranko Gacesa, Zagreb).

“Gesunde” Ernährung

In einer Studie bei 91 Patienten mit einem fortgeschrittenen Melanom konnte gezeigt werden, dass eine Ballaststoff-reiche Ernährung die Ansprechrate bei einer Immuntherapie verbessert. Das progressionsfreie Überleben nahm signifikant zu. Ob das auch für andere Tumoren gilt, ist bisher nicht untersucht (Laura Bolte, Groningen).

Bluttest auf Darmkrebs

In den USA wurde jetzt ein Bluttest zur Darmkrebsfrüherkennung zugelassen. Dieser Test analysiert Veränderungen in der zellfreien DNA, genauer gesagt, er untersucht zellfreie DNA auf genomische Alterationen. Der Bluttest bietet große Vorteile, was die Akzeptanz betrifft.

In einer Studie lag die Sensitivität bei 83 Prozent im Vergleich zu 75 bis 80 Prozent beim immunologischen Stuhltest. Doch bei fortgeschrittenen Vorstufen ist der Bluttest weniger sensitiv. (Daniel C. Chung, Boston).

Fettleber bei Kindern

Babys mit einem niedrigen Geburtsgewicht von < 2.500 g haben ein vierfach erhöhtes Risiko, im späteren Leben eine nicht-alkoholische Fettleber zu entwickeln. Dies zeigen die Ergebnisse einer Kohortenstudie. Ausgewertet wurden die Daten von 165 Personen bis zu einem Alter von 25 Jahren, bei denen bioptisch eine Fettleber nachgewiesen werden konnte. Bei ihnen war auch das Risiko für eine schwere Fettleber mit Fibrose oder Zirrhose sogar um das sechsfache erhöht.

Die pathophysiologischen Zusammenhänge sind noch nicht geklärt. Diskutiert werden immunologische und metabolische Mechanismen. Vermutet werden auch epigenetische Veränderungen, die sowohl bei Unter- als auch bei Überernährung in der Schwangerschaft auftreten können. Über die prognostische Bedeutung dieser Fettleber in jungen Jahren ist bisher nichts bekannt (Fahim Ebrahimi, Basel).

Pankreaskarzinom oft übersehen

Das Pankreaskarzinom gehört zu den Tumoren mit sehr schlechter Prognose. Nur dann, wenn es sehr früh erkannt wird, besteht eine Chance auf Heilung mittels kurativer Operation. Doch eine aktuelle Studie ergab, dass der Tumor beim ersten CT oder MRT gar nicht so selten übersehen wird.

Bei 600 Patienten mit einem Pankreaskarzinom wurde in 7,7 Prozent der Fälle bei der bildgebenden Erstdiagnostik der Tumor übersehen. Dadurch wurde die Diagnosestellung um 3 bis 18 Monate verzögert. Bei 28 Prozent dieser Patienten wurden Gangerweiterungen übersehen (Nosheen Umar, Birmingham).