Prof. Dr. Christoph Heintze ist Facharzt für Allgemeinmedizin und Direktor des Instituts für Allgemeinmedizin an der Charité in Berlin

Was ist gesichert über den Zusammenhang zwischen dem Körpergewicht und dem Risiko für bestimmte Erkrankungen?

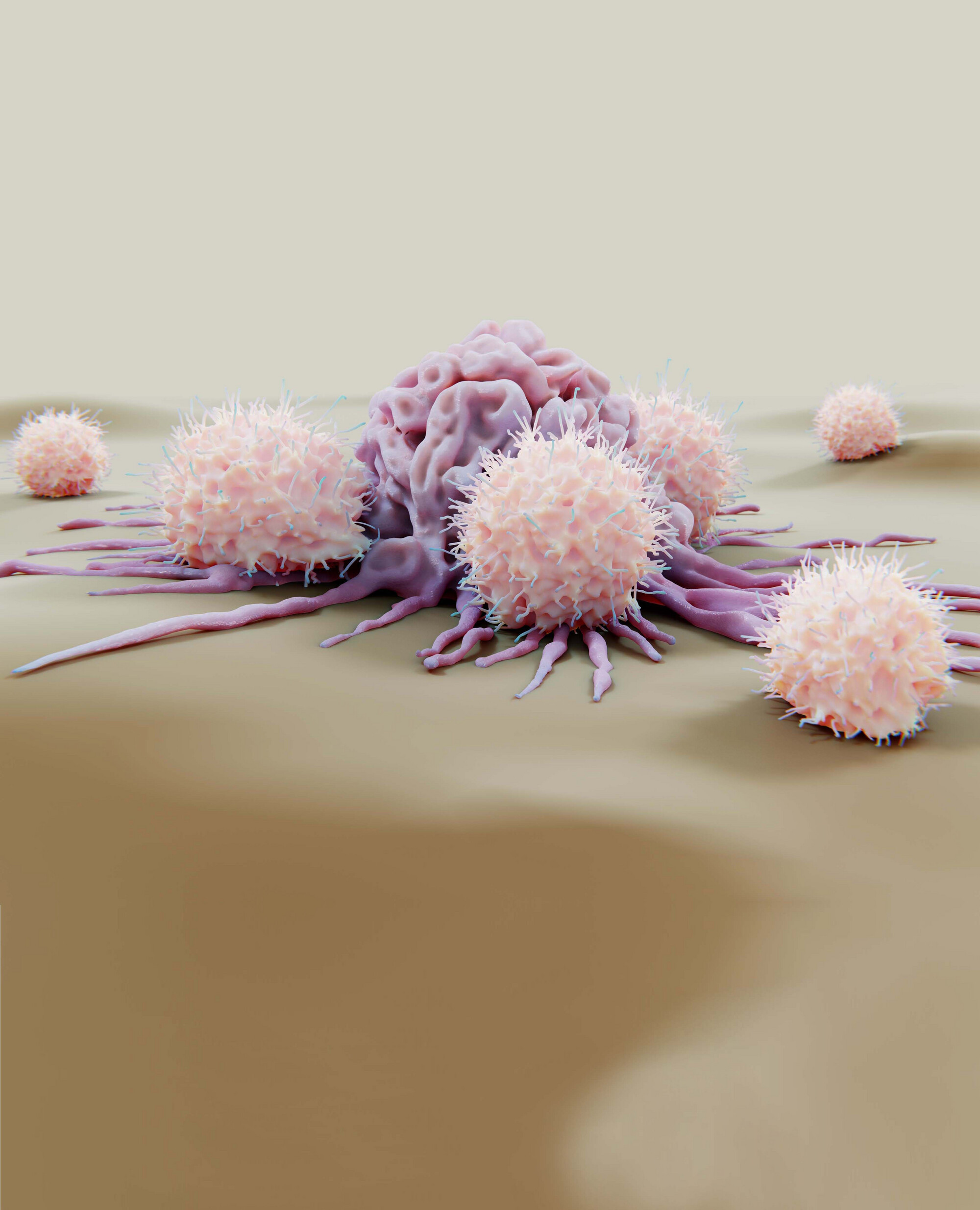

Heintze: Ab einem Body-Mass-Index (BMI, s. Tab.) von 30 kg/m² und noch deutlicher über einem Wert von 35 steigt das Risiko für Tumoren sowie Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Dagegen ist Übergewicht bei einem BMI zwischen 25 und 30 mit einer Untersterblichkeit assoziiert bezogen auf Schlaganfälle und Herzinfarkte. Da sich aus leichtem Übergewicht aber eine manifeste Adipositas mit erhöhten Risiken entwickeln kann, fordern manche Fachgesellschaften, generell bereits bei Übergewicht zu intervenieren.

Dies ist aber nicht Position der DEGAM. In einem Sondervotum zur S3-Leitlinie “Prävention und Therapie der Adipositas” erklärt die DEGAM, dass Adipositas als pathologischer Zustand oder Risikofaktor immer im Kontext der Begleiterkrankungen, des Alters und anderer Faktoren beurteilt werden muss und nicht per se Krankheitswert hat.

Wann sollte das Gewicht in der hausärztlichen Praxis angesprochen werden?

Hier muss man generell sehr sensibel sein und eine Stigmatisierung vermeiden. Ein guter Anlass ist der Gesundheits-Check-up. Oder die Patienten sprechen von sich aus ihr Gewicht an und äußern den Wunsch nach Beratung. Hier kann man dann auch zum Maßband greifen und zusätzlich zum BMI den Taillenumfang messen, der das viszerale Fett erfasst und daher das Risiko zuverlässiger anzeigt als der BMI, der naturgemäß die Fettverteilung nicht berücksichtigt.

Eine abdominelle Adipositas liegt ab einem Taillenumfang von 88 cm für Frauen und 102 cm für Männer vor.

Gibt es Evidenz dafür, dass ein Abbau von vermehrtem Gewicht die damit verbundenen Risiken tatsächlich senkt?

Ja, wenn Menschen mit einem BMI über 30 durch Lebensstilveränderungen vermehrtes Gewicht abbauen, können sie ihr Risiko nachweislich reduzieren. Aber auch schon bei BMI-Werten ab 25 kann es für Menschen, die sich ungünstig ernähren und wenig bewegen, einen Nutzen haben, diese Lebensstilfaktoren zu ändern.

Wie überzeugt man Menschen am besten von einer Änderung ihres Lebensstils?

Nur Ratschläge zu geben, dies oder jenes zu tun beziehungsweise zu lassen, bringt nichts. Besser ist es, individuell nach Motivation und Gestaltungsmöglichkeiten zu fragen. Betroffene haben meist schon viele Versuche unternommen. Man weiß heute, dass beim Management von Gewichtsproblemen multimodale Therapieansätze hilfreich sind. Das heißt, individuelle Ansätze zu Bewegung und Ernährungsumstellung zu reflektieren und mit verhaltenstherapeutischen Konzepten zu verbinden.

Aus hausärztlicher Sicht ist es sinnvoll, Geduld und Offenheit mitzubringen und insbesondere ab einem BMI von 35 weitere Akteure einzubinden.

Welche Angebote gibt es in diesem Bereich?

Krankenkassen bieten teils spezifische Programme an. Daneben gibt es unter anderem auch privatwirtschaftliche Akteure wie die Weight Watchers. Die Kunst besteht darin, sich regional mit Akteuren vor Ort zu vernetzen, zum Beispiel auch mit Ernährungsberatung oder Sportverein.

Welche Labordiagnostik ist bei Übergewicht/Adipositas sinnvoll?

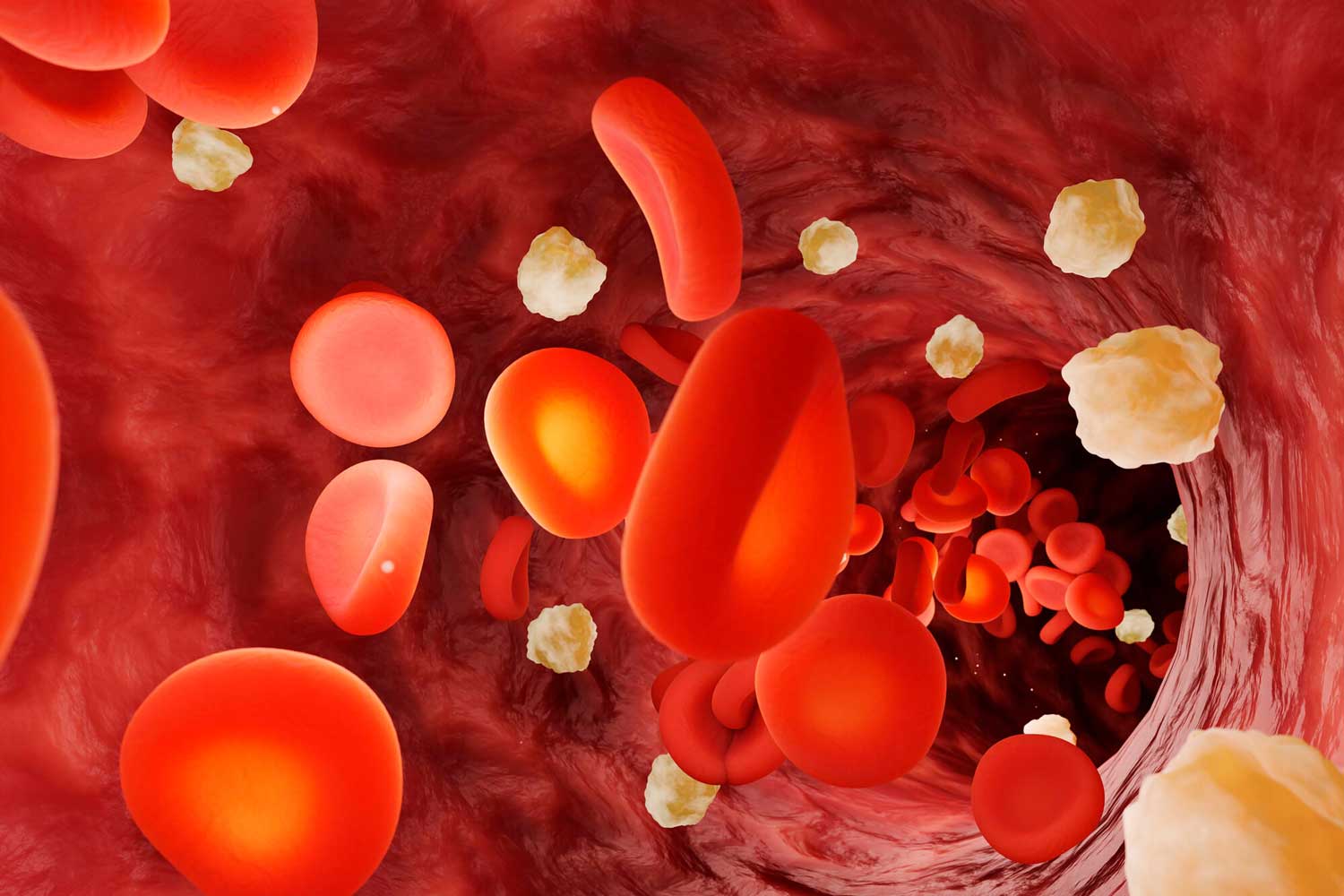

Im Rahmen des Gesundheits-Check-ups ist die Bestimmung von Gesamt-, LDL und HDL-Cholesterin sowie Triglyzeriden und Nüchtern-Blutglukose vorgesehen. Laborwerte haben den Vorteil, dass sie ein guter Anknüpfungspunkt für ein Gespräch sind, weil es Patienten oft leichter fällt, über ihr Cholesterin zu sprechen als über ihr Gewicht.

Was ist von der routinemäßigen Bestimmung des TSH zu halten?

Die DEGAM weist in ihrer Praxisempfehlung Nr. 2 “Hausärztliche Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Adipositas/Übergewicht” darauf hin, dass die individuelle Bestimmung von TSH, Blutglukose und ggf. HbA1c sinnvoll sein kann. Für die generelle Bestimmung des TSH ohne entsprechende klinische Symptome gibt es aus meiner Sicht keine Evidenz.

Hat es Sinn, ein Therapieziel zu vereinbaren?

Ja, denn das erhöht die Chance, dass die Patienten dranbleiben. Manchmal sind die Versuche abzunehmen frustran und vermindern das Gefühl der Selbstwirksamkeit. Die hausärztliche Begleitung mit regelmäßiger Wiedereinbestellung kann helfen, mit dieser Frustration umzugehen und die Motivation fürs Weitermachen stärken. Sehr wichtig ist, dass man realistische Vorgaben vereinbart.

So ist es schon hilfreich, bei einem BMI unter 35 im Verlauf der nächsten sechs bis zwölf Monate fünf Prozent des Ausgangsgewichts abzunehmen. Werden die Ziele zu hoch gesteckt und folglich nicht eingehalten, werden Betroffene eher enttäuscht.

Soll man zur Gewichtsabnahme eher auf Kohlenhydrate oder auf Fette verzichten?

Sowohl für Low-Fat als auch für Low-Carb gibt es Evidenz. Entscheidend ist die Reduktion der Gesamtkalorienzufuhr pro Tag. Da bei vermehrtem Gewicht oft eine Assoziation mit Diabetes besteht, sollte hier eher auf eine kohlenhydratarme Ernährung geachtet werden, weil ein niedriger glykämischer Index der Insulinresistenz entgegenwirkt. Essenziell ist in jedem Fall, dass eine Kalorienreduktion von vermehrter körperlicher Aktivität begleitet wird.

Leider geben Leitlinien wenig Hilfestellung, wie man zum Beispiel die Kalorienzufuhr um 500 kcal pro Tag verringert oder dreimal in der Woche 30 Minuten Bewegung in den Alltag integriert. In der hausärztlichen Beratung muss man daher interaktiv mit den Patienten herausfinden, welche Konzepte für sie am besten geeignet sind.

Welchen Stellenwert hat die bariatrische Chirurgie in der hausärztlichen Beratung?

Bei Adipositas mit BMI-Werten über 35 mit relevanten Begleiterkrankungen sollte man sich frühzeitig Unterstützung von Adipositaszentren holen, die es allerdings nicht flächendeckend, sondern eher in städtischen Regionen gibt. So kann man die Entwicklung zu extremer Adipositas vermindern, die später für bariatrische Verfahren infrage kommt. Das Einbinden anderer Akteure bei hohen BMI-Werten ist auch deshalb sinnvoll, weil bariatrische Eingriffe vom MDK bewilligt werden müssen.

Die Antragstellung ist aufwendig und meistens muss nachgewiesen werden, dass vorhergehende konservative Behandlungsverfahren versagt haben.

Kann die bariatrische Chirurgie das mit extremer Adipositas assoziierte Risiko senken?

Ja, es gibt Studien mit harten Endpunkten, die eine reduzierte Sterblichkeit und den Rückgang einer bestehenden Insulinresistenz zeigen. Wichtig ist aber, dass dieser Eingriff in ein langfristiges Nachsorgekonzept eingebunden ist. Dazu können die Substitution einzelner Mikronährstoffe sowie Folgeeingriffe zur Korrektur überstehender Hautfalten gehören.

Für welche Patienten kann Orlistat eine Hilfe sein?

Orlistat spielt in der hausärztlichen Versorgung keine Rolle. Es kann aber im Rahmen multimodaler Konzepte in Adipositaszentren angewendet werden, zum Beispiel, um den Patienten schnell zu einem ersten Erfolg zu verhelfen. Zu den Nebenwirkungen gehören Fettstühle, die die Anwendung erschweren können. Zudem werden die Kosten für Orlistat nicht von der GKV übernommen.